静脉曲张不是 “小毛病”!高危人群要警惕

静脉曲张不是 “小毛病”!高危人群要警惕

“腿上冒出几条‘小青筋’,不疼不痒的,应该不用管吧?” 其实,静脉曲张的恶化有清晰的 “三步路径”,而它的根源,藏在我们看不见的 “静脉阀门” 里。做好科学防治很重要。

一、别把 “青筋” 当小事!从瓣膜坏到溃疡,只隔三步

下肢静脉里的静脉瓣膜,它就像水管上的 “单向阀门”,确保血液只往心脏方向流。

可一旦静脉瓣膜受损,“阀门关不严”,静脉曲张的 “恶化三步曲” 就会启动:

第一步:瓣膜失效,血液 “反流”

瓣膜老化、松弛(比如长期久站让瓣膜 “累垮”,遗传让瓣膜天生脆弱)后,血液会在下肢静脉里淤积,静脉压力开始升高。

第二步:血管扩张,“青筋” 爬满腿

长期下肢静脉高压,原本细直的静脉,慢慢变粗、变弯,从皮肤表面看就是一条条凸起的 “青筋”,有的像蚯蚓。这时候可能会有腿酸、乏力,久站后更明显,但很多人还是会忽略。

第三步:皮肤 “营养不良”,最终变溃疡

血液长期 “堵” 在下肢,会把代谢废物渗透到皮肤里:皮肤先变褐(色素沉着),再长湿疹、发痒,最后因为缺乏血液滋养,一点小伤口就会烂成“老烂腿”,而且很难愈合。

二、这些人最容易被静脉曲张 “盯上”,快自查!

静脉曲张不是 “随机发病”,以下几类人群因为容易让静脉瓣膜 “提前受损”,成为高危目标:

“站出来” 的人群:教师、交警、商场导购、理发师,每天站立 4 小时以上,静脉瓣膜长期受重力 “压迫”,容易松弛;

“坐出来” 的人群:程序员、长途司机、办公室白领,久坐不动让腿部肌肉 “偷懒”,没法帮血液回流,静脉压力慢慢升高;

“胖出来” 的人群:体重超标会给下肢静脉 “额外加负担”,就像每天扛着沙袋走路,瓣膜更容易 “累坏”;

“生出来” 的人群:有家族遗传史的人,静脉瓣膜天生比别人脆弱,父母一方患病,子女发病风险高;

“特殊时期” 的人群:孕期女性(子宫压迫静脉 + 激素让血管松弛)、更年期女性(雌激素下降让血管弹性变差),也是高发群体。

三、阶梯化防治:不同阶段,对应不同 “护腿方案”

不管是高危人群,还是已经有症状的患者,都能通过 “阶梯化防治” 控制病情,避免恶化:

一级预防:

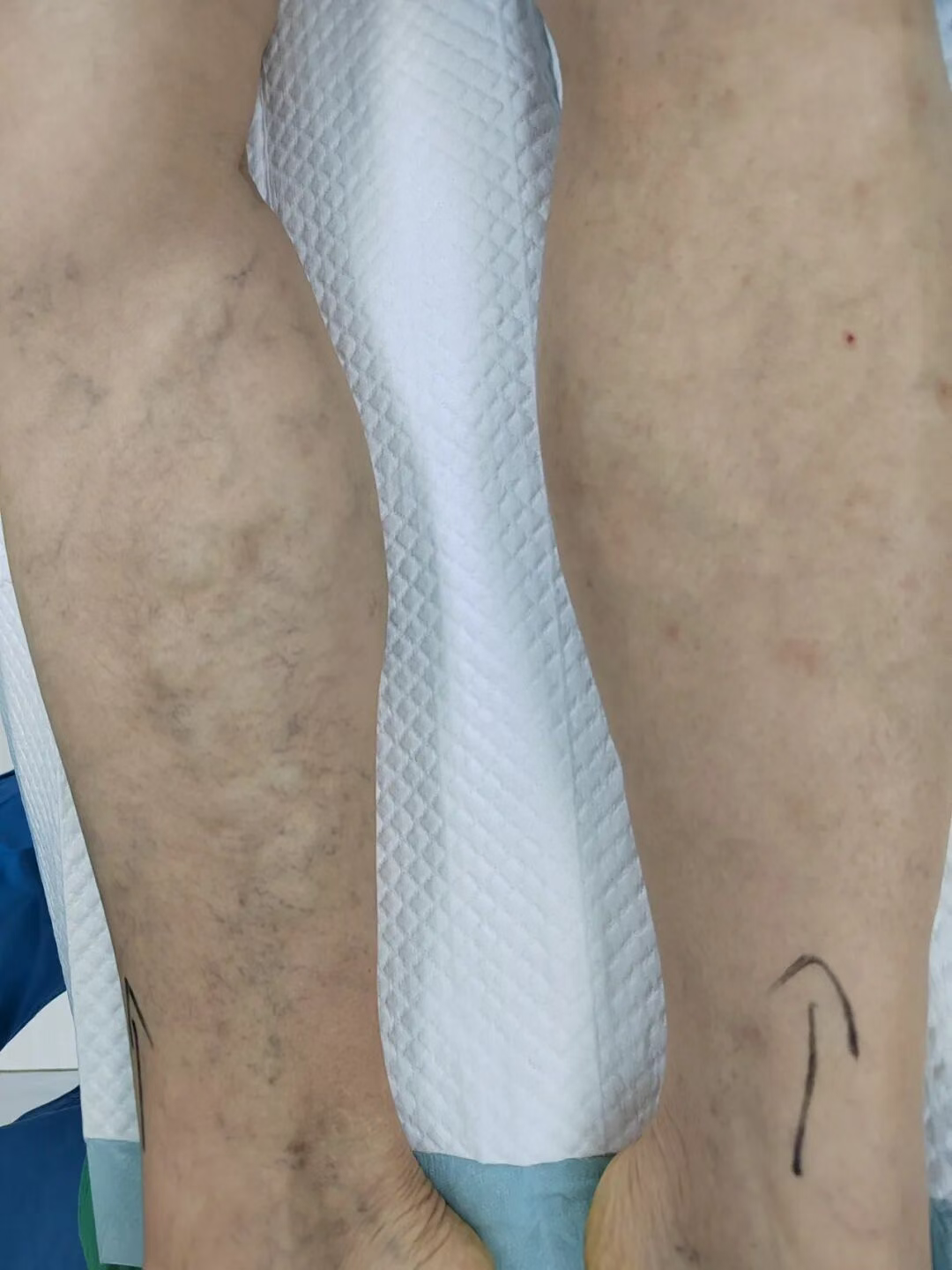

针对高危人群(比如长期久站久坐、有遗传史),给“静脉减负”:每小时 “动一动”:站立时,每 30-60 分钟踮踮脚 10 次(脚尖着地,脚跟抬起再放下),激活腿部肌肉 “泵”;久坐时,每 40 分钟起身做 “勾脚动作”(脚尖向膝盖方向勾,再放松,重复 20 次),帮血液 “往上走”;穿对 “护腿袜”:高危人群选医用 “一级压力” 弹力袜,已有症状的患者选医用 “二级压力” 弹力袜(不是普通紧身袜!),白天穿、夜间脱。能够帮静脉血液回流。

二级干预:先做超声,再定方案

如果腿上出现 “青筋”,别盲目用药,第一步要去医院做下肢静脉超声,区分两种情况:

若只是 “毛细血管扩张”(像红色、紫色的细血丝):不用特殊治疗,坚持一级预防的方法,定期复查即可;

若出现 “蚯蚓状血管”(凸起、弯曲的静脉):说明瓣膜已经有明显损伤,可在医生指导下用 “静脉活性药物” 缓解腿酸,同时每半年做一次超声,监测血管变化,避免进展到下一步。

三级治疗:

如果已经出现腿部肿胀(按压脚踝有坑)、皮肤变褐、湿疹,甚至溃疡,就需要及时治疗。很多人怕 “开刀剥血管”,其实现在的微创技术早已 “升级”,能 “零切口” 解决。

我院骨与软组织科用 “微波消融 + 泡沫硬化剂” 组合,能精准处理病变静脉:主干静脉用微波 “闭合”,分支小静脉用硬化剂 “封堵”,30 分钟就能完成,零切口术后不用拆线。

静脉曲张的关键是 “早发现、早干预”—— 早期的 “青筋” 通过预防就能控制,中期的病变用微创就能解决,可一旦拖到溃疡,“老烂退”,不仅治疗更难,还可能影响生活质量。

初审:张莉红 复审:张洁