这些人群正被静脉曲张 “盯上”,做好预防可避坑

这些人群正被静脉曲张 “盯上”,做好预防可避坑

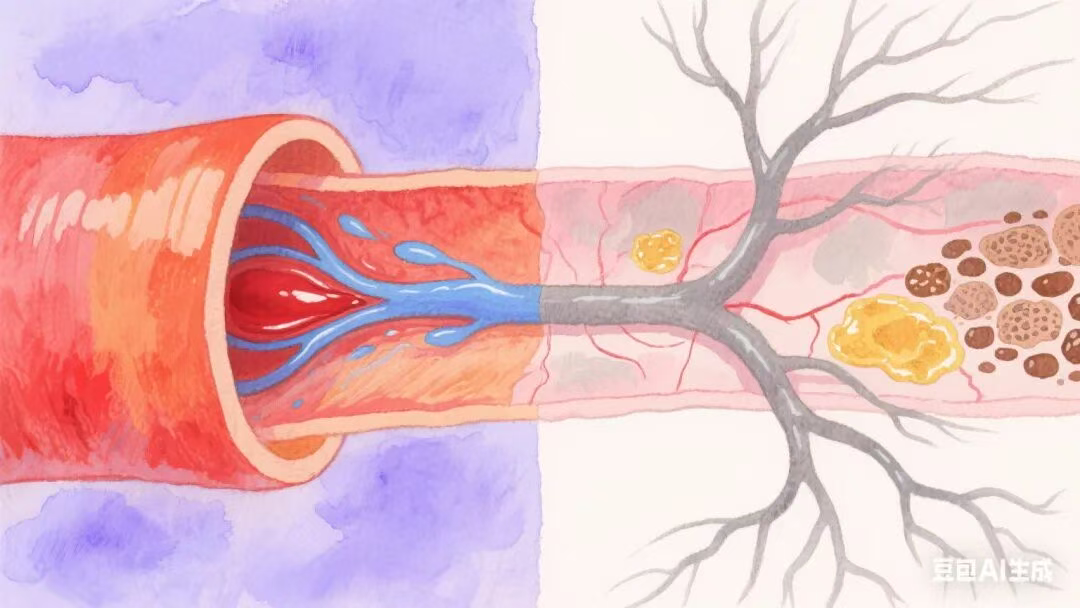

提到静脉曲张,很多人第一反应是影响腿部美观,却忽略了它背后的健康隐患,严重时甚至会引发溃疡、血栓。更需要注意的是,静脉曲张并非 “随机发病”,而是对特定人群 “格外偏爱”。静脉曲张的核心诱因是下肢静脉压力长期过高,导致静脉瓣膜受损、血液回流受阻。以下几类人群,因生理特点或生活习惯,更容易出现静脉压力异常,成为疾病的 “高发群体”:

1. 长期站立者:下肢静脉的 “持续承压族”

教师、交警、商场导购、理发师、餐厅服务员等职业人群,每天需站立数小时甚至更久。下肢静脉受重力影响,血液会持续向下淤积,就像 “水流不断冲击堤坝”,长期下来静脉壁会逐渐失去弹性、变得薄弱,静脉瓣膜也会因持续高压而受损,最终导致血管扩张、扭曲,形成肉眼可见的 “蚯蚓腿”。

据临床数据显示,长期站立人群的静脉曲张患病率,是普通人群的 3~4 倍。

2. 久坐不动者:静脉回流的 “被动停滞族”

程序员、长途司机、办公室白领等 “久坐党”,看似 “不用费力”,实则暗藏风险。腿部肌肉被称为 “人体的第二心脏”,通过收缩、舒张帮助血液回流至心脏。而长时间久坐会让腿部肌肉处于放松状态,“肌肉泵” 功能失效,血液在下肢静脉中流速变慢、淤积,静脉压力逐渐升高,同样会诱发血管病变。

尤其需要注意:久坐时若习惯跷二郎腿,会进一步压迫下肢静脉,加速静脉曲张的发生。

3. 特殊时期女性:激素与解剖的 “双重挑战者”

孕期女性:怀孕后体内雌激素、孕激素水平升高,会使静脉壁变得松弛、弹性下降;同时,随着胎儿增大,子宫会逐渐压迫盆腔内的静脉,阻碍下肢血液回流 —— 就像 “河道被堵塞,水流只能向外漫溢”,最终导致下肢静脉扩张,约 30%~50% 的孕期女性会出现不同程度的静脉曲张。

更年期女性:进入更年期后,女性雌激素水平显著下降,血管壁弹性进一步减弱,静脉瓣膜功能也会随之衰退,患病风险较年轻时明显升高。

4. 体重超标者:下肢血管的 “额外负重族”

肥胖人群的下肢需要承受更大的身体重量,相当于给下肢静脉 “持续加压”。长期过重的负荷会导致静脉壁受损、瓣膜功能异常,同时脂肪堆积还可能压迫下肢血管,进一步影响血液回流,双重作用下,静脉曲张的发病概率会大幅增加。

5. 老年人:血管功能的 “自然衰退族”

随着年龄增长,人体血管壁会逐渐变薄、弹性减退,静脉瓣膜也会因老化而出现功能下降 —— 就像 “老化的阀门关不严”,血液容易出现反流、淤积,因此老年人是静脉曲张的高发群体,60 岁以上人群的患病率可达 20% 以上。

6. 有家族遗传史者:基因层面的 “先天易感族”

静脉曲张具有明显的遗传倾向。如果父母一方患有静脉曲张,子女的发病风险会比普通人群高 2 倍;若父母双方均患病,子女的发病风险可升高至 4 倍。这是因为遗传可能导致静脉壁先天发育薄弱、瓣膜功能异常,使这类人群在相同生活习惯下,更容易出现血管病变。

做好 4 点,远离静脉曲张困扰

如果你属于上述高危人群,也不必过度焦虑,静脉曲张是可防可控的疾病,如果你属于以下几类静脉曲张的 “高危目标”人群,一定要提前做好防范,能有效降低发病风险:

1. 科学佩戴医用弹力袜

对于长期站立、久坐的人群,可在医生指导下选择适当压力、适合自身腿围的医用弹力袜(白天穿、夜间脱)。弹力袜能通过梯度压力,帮助下肢静脉血液回流,减轻静脉压力。

2. 避免 “久坐”,定时活动

久站久坐时:每 30-60 分钟踮踮脚(重复 10-15 次),或走动 2-3 分钟,让腿部肌肉收缩,促进血液回流;做 “勾脚动作”(脚尖向身体方向勾,再放松,重复 20 次),避免跷二郎腿。

3. 控制体重,坚持适度运动

通过合理饮食、规律运动控制体重,减轻下肢负担;推荐选择游泳、快走、骑自行车等运动。游泳时下肢不受重力影响,能有效促进静脉循环;快走、骑自行车可锻炼腿部肌肉,增强 “肌肉泵” 功能,帮助血液回流。

4. 日常习惯 “护好腿”

休息时可将双腿抬高至高于心脏水平(如脚下垫枕头,高度约 30 厘米),每次 15-20 分钟,每天 2-3 次,帮助缓解静脉压力;避免穿过紧的裤子、袜子,防止压迫下肢血管;不要泡脚。

初审:张莉红 复审:张洁