子宫内膜癌必检项目—POLE基因检测

子宫内膜癌必检项目—POLE基因检测

概述

POLE基因属于DNA聚合酶B家族,是DNA聚合酶ε的一个催化亚基,具有5’→3’DNA聚合酶活性和3’→5’核酸外切酶活性,对DNA复制和校正具有重要作用。该基因核酸外切酶结构域包含外显子Exon 9~14,发生突变会导致DNA合成中产生的新突变不被纠正,可能导致肿瘤发生。全外显子和全基因组测序研究已经证实,目前人类大约有600种肿瘤的发生与POLE基因突变有关,其中子宫内膜癌发生POLE基因突变率最高,突变率达10%,其次是结直肠癌。

《子宫内膜癌诊断与治疗指南(2021年版)》《NCCN子宫肿瘤临床实践指南(2022V1)》《子宫内膜癌分子检测中国专家共识(2021版)》等指南推荐子宫内膜样腺癌患者进行POLE基因检测,建议结合MMR/MSI状态和p53状态进行子宫内膜癌分子分型:POLE超突变型(POLEmut)、错配修复基因缺陷型(MMRd)、非特异性分子谱型(NSMP)和p53突变型(p53abn)。

图1《共识》推荐子宫内膜癌分子分型判读顺序图

子宫内膜癌分子分型在子宫内膜癌的诊疗中贡献了重大的指导意义。一是指导预后:根据子宫内膜癌分子分型可以对患者的预后进行预测,其中POLE超突变型患者预后最好,很少有复发或死亡。但是POLEmut型的病例多见于高级别的子宫内膜样癌(EEC),在所有的子宫内膜癌病例中,POLEmut型占6%~8%,而在高级别EEC中高达15%。p53突变型患者预后最差,MMR缺陷型及非特异性分子谱型患者预后中等;二是指导辅助治疗:目前针对子官内膜癌分子分型指导子官内膜癌辅助治疗的临床应用还缺乏前瞻性研究成果,但欧洲妇科肿瘤学会(ESGO)、欧洲放射治疗和肿瘤学会(ESTRO)、欧洲病理学会(BSP)联合制定子宫内联癌管理指南,推荐将分子分型结果与临床、病理特征进行整合,对患者的复发风险进行分层,用于指导辅助治疗。

此外,POLE突变型子宫内膜癌的肿瘤突变负荷高(>100 mut/Mb),是PD-1/PD-L1免疫治疗的潜在获益人群。为避免过度治疗,提高患者的生存质量,寻求免疫抑制剂治疗的可能性,均应进行POLE突变检测。

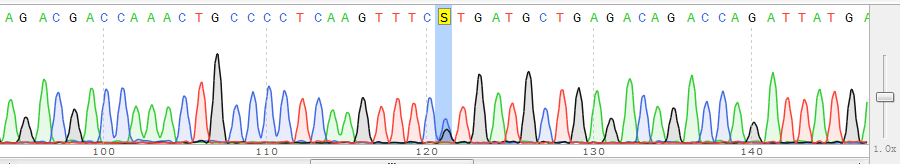

当前,本实验室采用qPCR+Sanger测序法进行POLE基因检测。针对人类POLE基因的9~14号外显子分别设计特异性检测引物和探针,并对扩增后的qPCR产物进行测序分析。测序结果导入核酸序列分析软件Sequencing Analysis 5.2,将各样本各位点的检测结果与标准序列(野生型)进行对比分析,判读POLE基因状态。

图2检测结果示例图

适应人群

子宫内膜癌患者、结直肠癌患者。

检测指标

POLE基因9~14号外显子。

送样要求

(1) 门诊、住院患者均可申请,项目医嘱:POLE基因检测。

(2) 样本要求:石蜡包埋组织样本(肿瘤细胞含量>70%,存放时间不超过5年);

(3) 报告时限:1-7个工作日,每周一进行检测,下午8点前出具报告。

生物芯片中心

生物芯片中心可开展遗传学检测(耳聋基因,新生儿早筛等)、病原学检测(呼吸道病原菌,呼吸道病毒,新冠肺炎病毒核酸检测等)、肿瘤基因检测(ALK、ROS1、NRAS、HRAS、PIK3CA、MET、RET、HER-2等)、药物基因组学(氯吡格雷用药指导、华法林用药指导、他汀类用药指导、质子泵抑制剂用药指导、高血压药物相关基因检测等)。

基因生物芯片室、生物免疫细胞治疗室掠影

生物免疫治疗室开展最新的高科技肿瘤细胞免疫治疗技术,目前开展CIK细胞、NK细胞、DC-CIK、脐带间充质干细胞等细胞免疫治疗技术的临床研究,接下来将开展CAR-T细胞治疗临床试验。