敦煌:大漠中的文明圣殿

敦者,大也。煌者,盛也。盛大而辉煌的敦煌拥有震古烁今的绚丽壁画,承载着华夏民族的文明与智慧,这样一颗浩瀚沙漠中的璀璨明珠,令一代代艺术家心驰神往。如今,从线下旅游到云端看展,从奥运艺术体操“敦煌飞天”到课间操版“敦煌舞”,从精美的博物馆文创到深入日常生活的服装食品……敦煌文化历经千年时光洗礼,在今天依然熠熠生辉。

敦煌,这座河西走廊最西端的绿洲城市,是丝绸之路上永不褪色的明珠。两千多年前,作为汉帝国经略西域的战略支点,它见证了东西方文明最灿烂的碰撞与交融。莫高窟的千年佛光、鸣沙山的自然奇观、阳关玉门关的边塞诗情,共同编织出这座沙漠之城的灵魂。

一、敦煌概况

地理位置:敦煌位于甘肃省西北部,河西走廊最西端,地处库姆塔格沙漠东部边缘,坐标北纬40°、东经94°,总面积3.12万平方公里。南倚祁连山余脉三危山,北接戈壁与新疆哈密相望,党河穿城而过形成沙漠绿洲。

历史地位:自汉武帝元鼎六年(前111年)设敦煌郡以来,这里就是丝绸之路"咽喉锁钥"。作为佛教东传、商旅西行的必经之地,四大文明(中国、印度、希腊、伊斯兰)在此交汇,造就了"华戎所交一都会"的盛景。

敦煌莫高窟:丝绸之路上的千年佛国艺术圣殿

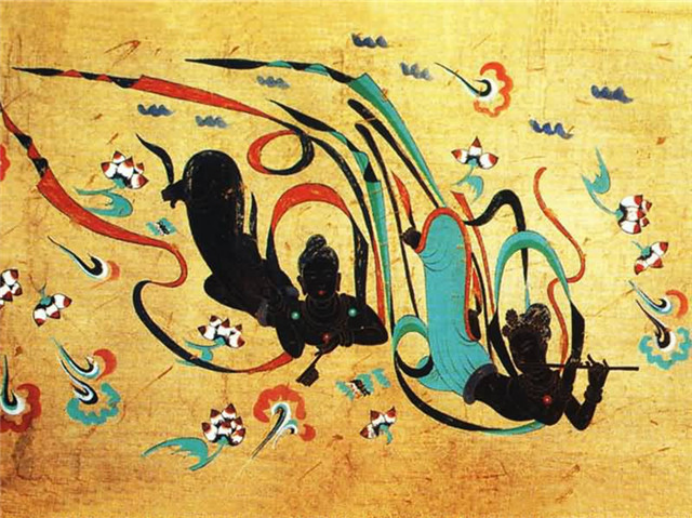

坐落于敦煌市东南25公里鸣沙山断崖上的莫高窟,始建于前秦建元二年(366年),历经十六国至元等十个朝代的持续营建,现存735个洞窟、4.5万平方米壁画和2415尊彩塑,是世界上规模最大、内容最丰富的佛教艺术宝库。这里保存着从4世纪到14世纪跨越千年的艺术杰作:北魏的"秀骨清像"展现西域画风,唐代的经变画呈现盛世气象,西夏的绿度母壁画则融合了藏传佛教元素。1900年发现的藏经洞出土了5万余件文书,涵盖汉文、吐蕃文、回鹘文等文字,催生了国际显学"敦煌学"。第96窟的35米高弥勒大佛、第17窟的藏经洞、第220窟的贞观年间壁画,无不诉说着佛教东传与中国化的传奇历程。如今,这座联合国教科文组织认定的世界文化遗产,正通过数字化技术让千年艺术永续传承,继续讲述着丝绸之路上最动人的文明对话故事。

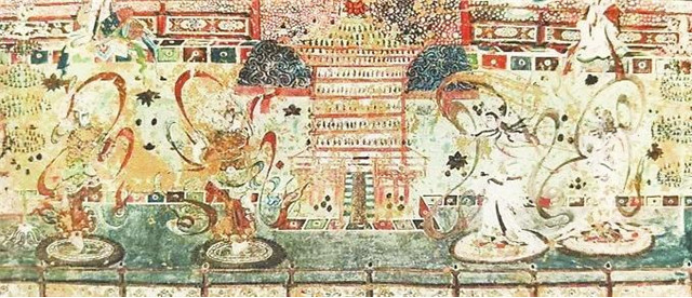

舞乐 莫高窟第220窟 初唐

图为敦煌莫高窟壁画

舞剧《大梦敦煌》以敦煌文化为背景,讲述了一段跨越千年的爱情故事。青年画师莫高为追求艺术的最高境界前往敦煌,途中生命垂危,被女子月牙所救。两人在敦煌重逢后,萌生爱情,却遭月牙之父大将军的反对。最终,月牙为保护莫高付出了生命的代价,化作一泓清泉,莫高则以泉润笔,完成了艺术的绝唱。

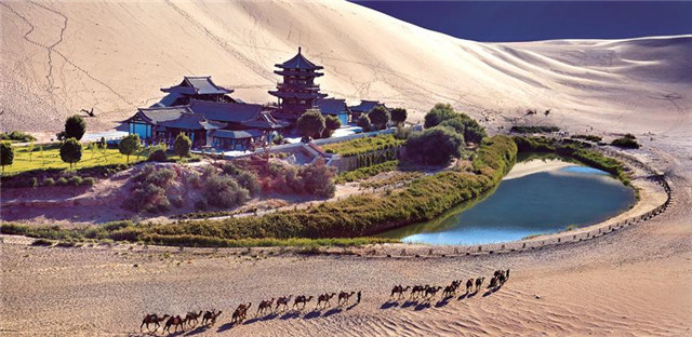

鸣沙山月牙泉:大漠中的自然奇迹

在敦煌城南5公里的金色沙海中,鸣沙山与月牙泉共同演绎着"山泉共处,沙水共生"的千古奇观。鸣沙山东西绵延40公里,沙峰起伏如刀削斧劈,当游人滑沙而下,沙粒摩擦发出雷鸣般的轰响,形成"沙岭晴鸣"的独特声学现象。山环抱中的月牙泉形似一弯新月,泉水清澈甘冽,虽被流沙包围却千年不涸,水位始终稳定在1.5米左右。这一奇迹源于特殊的地质构造——断层渗水补给与季风形成的环流系统维持着动态平衡。

汉代文献已有"沙鸣闻于城内"的记载,清代在泉畔修建的药王庙建筑群倒映碧波,构成"月泉晓澈"的绝景。当夕阳将沙山染成金红,驼队剪影掠过沙脊,泉水倒映着星光与雪峰,这片沙漠绿洲便成为丝绸之路上最梦幻的天然盆景,诠释着自然造物的神奇伟力。

玉门关:大漠孤城中的边塞诗魂

这座矗立在敦煌西北90公里戈壁中的汉代关隘,始建于公元前121年,是丝绸之路北线的咽喉要道。残存的方形小城(小方盘城)黄土夯筑城墙高达9.7米,与附近汉代长城、河仓城军需仓库构成完整的边防体系。班超"不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关"的慨叹,李白"长风几万里,吹度玉门关"的吟咏,让这座土夯遗址成为中华文学的地理坐标。

考古发现的"玉门都尉"简牍印证着汉代通关制度,而城墙芦苇夹层的夯筑工艺至今清晰可辨。当夕阳将关城染成血红色,那些风化剥蚀的墙垣仍在诉说两千年前戍卒望乡的惆怅,与不远处现代铁路的汽笛声,共同谱写着一曲跨越时空的边塞长歌。

今天的敦煌,既是世界文化遗产的守护者,也是现代文明的创造者。《又见敦煌》情境演出用科技复活历史,敦煌研究院的数字化工程让千年艺术永驻云端。当夜幕降临,沙洲夜市的杏皮水与驴肉黄面香气弥漫,敦煌正以古老的热情,迎接新时代的旅人。

特 色 美 食

敦煌:沙漠中的西域盛宴

驴肉黄面

特色:黄面用蓬灰水拉制,柔韧耐嚼,搭配卤驴肉与香菇酱,色泽金黄,被誉为 “中华一绝”。

杏皮水

特色:李广杏干熬制,酸甜解渴,搭配烤肉解腻,是敦煌夜市标配。